Aquilion ONEの進化/ADCT研究会

井田 義宏(藤田保健衛生大学病院 放射線部)

Session 1

2017-12-25

藤田保健衛生大学病院では30年来にわたり,片田和広教授の下,東芝メディカルシステムズとともにヘリカルスキャンCTや世界初のArea Detector CT(ADCT)である「Aquilion ONE」の開発を進めてきた。本講演では,Aquilion ONEのこれまでの進化を振り返ると同時に,「ADCT研究会」の活動について報告する。

ADCTがもたらした新しい概念

2007年10月,320列面検出器を搭載した世界初のADCT実用機であるAquilion ONEが当院に導入された。ADCTでは,従来のマルチスライスCT(MSCT)の延長ではない,新しい概念を持つことが要求された。その最大の相違は,体軸方向に広がったコーン角の影響である。ADCTの初期には線質や再構成技術が面検出器に十分最適化されていなかったため,検出器の中央部分と辺縁部分で体軸方向の実効スライス厚(FWHM)や画像ノイズ特性(SD)に差が出ていた。また,スライス厚とノイズ特性を詳細に検討すると,体軸方向に傾斜を持っていることがわかった。さらに,X線のヒール効果についても,64列のヘリカルスキャンとADCTの1回転撮影の同一mAでの線量プロファイルでは,ADCTはX線ビームの重なりがない分線量は低くなっているが,頭側(陰極側)に線量プロファイルカーブの傾きが見られた。現在は,フィルタの最適化や最新技術の“PUREViSION Optics”で均一化が進んでいるが,ADCTの初期には従来のMSCTとは異なる特性を考慮する必要があった。

ADCT研究会の設立と活動

このような物理特性の違いのほか,ADCTでは撮影方法についても,1回転での3D撮影や連続回転による4D撮影が可能になった。ADCTの開発初期から携わってきたわれわれは,ADCTの3D撮影は一瞬をとらえることから単純撮影,4D撮影は透視やシネ画像をイメージすればよいと考えていたが,臨床現場ではそれまでのCTの概念から脱却できず,ADCTの性能を生かした最適な検査のために物理特性や撮影技術の啓発,普及の必要性を感じていた。

そこで,2009年に診療放射線技師が中心となって,ADCTの情報共有や意見交換を行う場として,東芝メディカルシステムズの協力を得て「ADCT研究会」を設立した(図1)。当初の3回はADCTの先行導入施設から,各領域での運用や被ばくを考慮した撮影技術,プロトコールの紹介などの基本的な知識の提供が中心となった。4回目以降は導入施設も増えたことから,さまざまな施設からのADCTを用いた撮影のアイデアやプロトコール,新しいアプリケーションを用いた撮影法の報告など,ユーザー間の情報共有がメインとなってきている。

さらに,ADCT研究会はユーザーとメーカーの“架け橋”の役割も担っている。東芝メディカルシステムズでは,全国9ブロックの地域ユーザー会との意見交換の場として“MSCTデスク”を設けている。ADCT研究会は“ADCTデスク”としてユーザーの要望を集約し,重要度をチェックして,東芝メディカルシステムズの開発スタッフにフィードバックすることで,より良い製品作りのサイクルに協力している。これまでに,ボリュームスキャンの頭部画質改善や被ばくの低減,エリア投光器(エリアファインダ)などの要望が,実際に製品に反映されている。

図1 ADCT研究会の活動記録

Aquilion ONE10年の進化

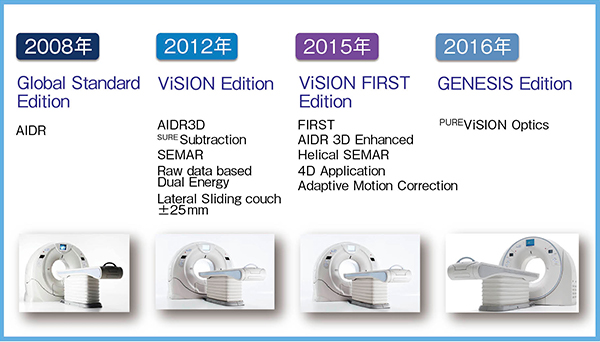

Aquilion ONEの登場から10年が経過し,ADCTは着実な進化を遂げてきた。ハードウエアの進化(図2)では,2012年の「ViSION Edition」でガントリ回転速度が0.275秒(従来0.35秒)に高速化,管球容量も90kW(同70kW)と大容量化,ボア径も780mmと大型化した。2016年の「GENESIS Edition」では,ガントリがコンパクト化され,最大30°のガントリチルトが可能になった。ソフトウエアの進化(図3)では,ViSION Editionで画像再構成法として“AIDR 3D”,金属アーチファクト低減技術“SEMAR”の搭載,2015年の「ViSION FIRST Edition」でFull IRの逐次近似画像再構成“FIRST”が搭載され,GENESIS Editionでは光学系技術を見直したPUREViSION Optics対応のため,ソフトウエアの最適化を実施している。2009年には体幹や心筋などperfusion系の検査法が充実し,2010年には“Dose Report”や“Dose Alert”など被ばく関連の機能が搭載された。さらに,2011年には“Dual Energy”が搭載され,AIDR 3Dの全サイトへのインストールも開始された。その後も,サブトラクションスキャンシステムの利用や,最近では動態撮影(4D)の充実など,機能の強化が継続して行われている。

GENESIS Editionで搭載されたPUREViSION Opticsでは,X線の出力側と検出器の両方を最適化することで,さらなる高画質化とノイズ低減が図られており,第一世代のAquilion ONEと同等の画像をほぼ半分の線量で撮影することが可能になっている。これは,東芝メディカルシステムズが取り組んできたCT被ばく半減プロジェクトの着実な成果と言える。

図2 Aquilion ONEの主なハードウエアの進化

図3 Aquilion ONEの主なソフトウエアの進化

ADCTの特長を生かした検査

ADCTの開発に携わってきた中で,初期から現在までの印象に残った実際の検査を紹介する。

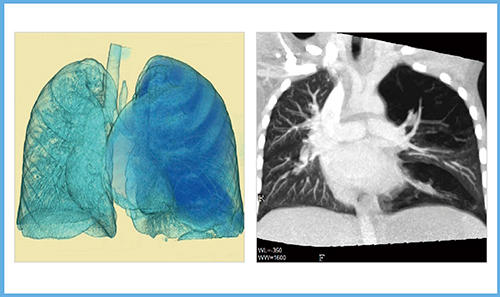

図4は,Aquilion ONEの1号機導入間もない頃に,ADCT指名で検査依頼された小児のスワイヤージェームズ症候群の画像である。当初はこれまでの経験から,呼吸同期による1回転のボリューム撮影を想定していた。しかし,ADCTではより確実な方法として一呼吸下での動態撮影が可能なことから,線量に注意して呼吸状態を観察しながらのダイナミック撮影に変更した。結果として,呼吸器の形態画像だけでなく,呼気と吸気の動態が把握でき,診断に寄与する情報を提供できた。従来のCTの経験則にとらわれず,ADCTという新しい概念への対応が必要だと実感した症例の一つである。

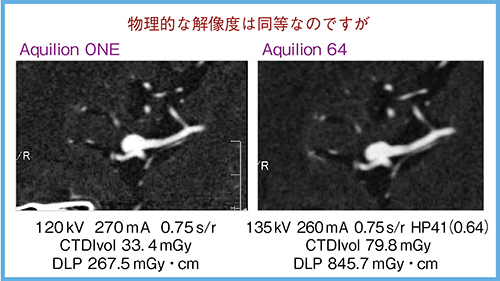

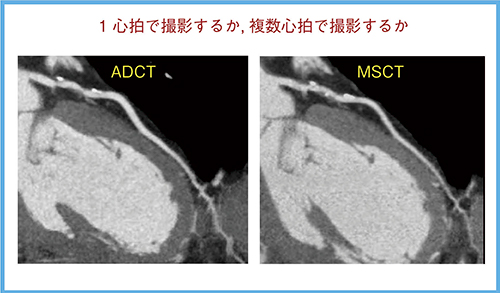

図5は,脳動脈瘤のMPR画像をAquilion ONEとAquilion 64で比較したものだが,物理的な解像度は同等でもAquilion ONEの方がクリアに見える。これはヘリカルスキャンでの撮影と1回転撮影の違いと考えられる。同様に心臓においても,1心拍で撮影するADCTのメリットは大きい(図6)。

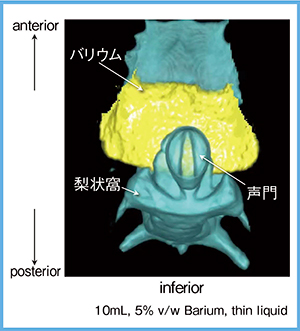

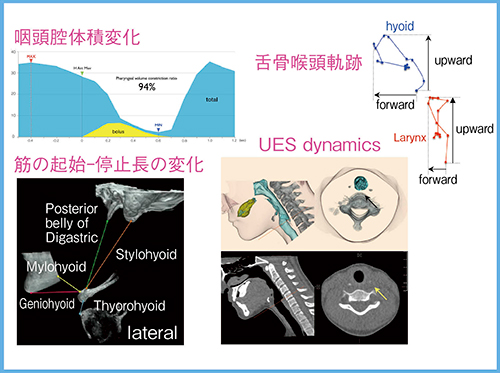

また,Aquilion ONEではガントリチルト機能(±22°,GENESIS Editionでは±30°)が搭載されている。現在,当院のリハビリテーション科と進めている嚥下機能評価の4DCTは,教科書を書き換えるほどの新しい知見を提供する検査となっている(図7)。この撮影には,嚥下撮影用の椅子に座った状態での撮影が必要で,ガントリチルト機能が必須となっている。当初,ガントリチルトが必要かどうか議論があったが,“あってよかった”と実感している。このADCTを用いた嚥下機能CTは動態の定量評価まで可能になっており(図8),ガントリチルトをあきらめなかったことが,新しい評価方法の開発までつながったと言える。

図4 ADCTの呼吸下ダイナミック撮影による小児スワイヤージェームズ症候群の画像

図5 ADCT vs. MSCT:脳動脈瘤のMPR画像

図6 ADCT vs. MSCT:冠動脈CTA画像

図7 声帯の動態

図8 嚥下機能CTの動態の定量評価

まとめ

ADCTの登場はCTに新しい概念をもたらした。今後のさらなる進化を期待すると同時に,ADCT研究会を中心として,その技術や撮影方法の普及,啓発にも取り組んでいきたい。

- 【関連コンテンツ】